手机:13037972986

电话:0951-7895312 7895346

地址:银川市金凤区新昌西路132号银川当代文学艺术中心图书编著中心园

网址:http://www.csw66.com

|

|

|

|

|

|

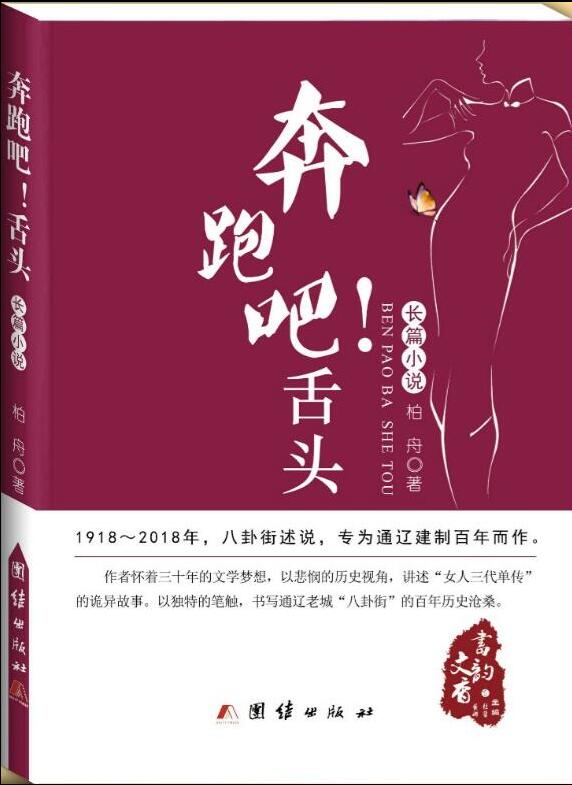

奔跑吧!舌头

发布日期:2017-07-11 15:17:15

图书在版编目(CIP)数据

奔跑吧!舌头 / 柏舟著. -- 北京 : 团结出版社,2017.8

(书韵文香 / 杜哲,黄娜主编)

ISBN 978-7-5126-5296-5

Ⅰ. ①奔… Ⅱ. ①柏… Ⅲ. ①长篇小说-中国-当代Ⅳ. ①I247.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第153841号

时间空间背后的历史真相(序)

十多年前就想写通辽,写生活在科尔沁草原上英雄的蒙汉人民,写我人生的第二故乡。

早在千禧之年,我就想以一部书的形式结束那个特殊的时代,从清朝末期一直写到改革开放。一百多年的时间,在历史的长河中连一朵小小的浪花都算不上,在宇宙的时间表上,恐怕更不过如一星飞沫。可是我们伟大的北方草原民族经历了满清、民国、伪满、共和国四个截然不同的时代。期间有苦难挣扎、有光荣与梦想、有争斗厮杀,也有彷徨与奋进。

我居住区在科尔沁草原的明珠之城通辽,一百年前曾经是大清往漠河流放罪犯的必经之路,之后又经历军阀混战,日本间谍在东北的早期的渗透,九一八事变、七七事变,草原人民经历过的是十四年的抗日斗争。这个时期的故事,我已经以通辽八卦街为中心,完成了五部电影剧本,《马头琴》英雄史诗系列。

写作期间,和文友谈论一些震撼人心的历史上真实故事,他们感觉我在说天方夜谭。他们忘记了我们东北人民经历了十四年血雨腥风的抗日斗争,也忘记了解放战争中牺牲在土匪蒋匪联合剿杀下的革命先烈,他们不知道明仁大街、永清大街的来历,也不知道大刀进行曲的作者麦新,我觉得我有义务也有责任告诉他们。

共和国成立六十年,科尔沁草原人民的故事并没有终止,这个昔日盛极一时的草原民族,相对于全国经济文化的发展,仍然是处于老少边穷的行列。虽然这样经济也较之前些年有了突飞猛进的发展,文化的制约也日益凸显。于是我用沉重的笔,继续书写,《奔跑吧!舌头》,本文时间跨度长达百十多年,一直写到我们改革开放的新时代,其中部分章节形成了电影剧本《咆哮的狼牙》。我的笔仍然马不停蹄,目前正在书写改革开放的新时代史《百年八卦街》。

有趣的是前几天有地方儒商找到我,也是想让我书写这座草原小城的百年历史,并愿意为我提供大量的珍贵史料,包括一些解放前的老照片。说老实话,在书写《马头琴》系列和《奔跑吧!舌头》期间,我已经是竭尽所能地收集资料,自以为已经掌握了小城历史上的全貌,其实才刚刚掀开她神秘面纱的一角。

我们共同的期望,把《百年八卦街》作成百集电视连续剧本,尽最大的可能把时间空间背后的历史真相用文学艺术之笔呈现给我们英雄的人民。

二〇一六年八月十五日

美女三代单传(引子)

八零后美女:

阿弥陀佛!你别以为我信佛,我啥也不信,就是我偶尔练练瑜伽玩。

我说阿弥陀佛是小时候受我姥影响,当然也受我妈影响。我不信佛,可我愿意说着玩,已经习惯了,这是我妈我姥姥我们三代人的口头语。阿弥陀佛!我不知道我姥姥长得有多漂亮,我记事的时候,我姥姥就是一块扔在路边的糟朽的老树根。关于我姥的长相,我妈说我们三个几乎就是一个模子刻出来的,差别就在个头上,我姥小时候赶上一段好生活,个头长到接近一米七,后来在我的记忆中她抽巴得也就只剩下一米三几,还得抻直了算。我妈在我姥的肚子里时就开始遭罪,小时候又正好赶上青黄不接,活下来已是不易,只长到一米五几,童年时代的食物短缺让她患上妄吃症,能把马路边一枚硌脚的石子看成是大白兔奶糖,做梦时还硌崩了牙。我赶上了好时候,生在红旗下,泡在甜水里,身子长到一米七四,改革开放给了我一副水蛇般的身材,年近而立的我依然是万人迷。

老师看你盯着我痴迷的眼神,没人相信你是真正地进入了我的叙述。

既然人家美女正儿八经地叫我老师,我就不能让自己意乱情迷,我正了正衣襟,坐直身子,你说!

从我妈的身上,还能想象出我姥一些当年的影子。当然,你们如果三生有幸认识我,也能从我身上看到我妈和我姥姥年轻时的影子,我们家有个别具一格的说法:美女三代单传!我们家三代人就数我文化高,这话当然是我炮制出来的。

我妈讥讽我说,没根传个狗屁!这里的根是指男根!

我妈说她们那个年代就经常炮制一些什么说法来搅动政治空气,我纯粹是为了好玩。

我是八零后,我妈是五零后,我姥姥是零零后,既然我想说了,那咱就竹筒倒豆子,一点也不带隐瞒。

我妈说我乱性,其实和我妈我姥相比,只不过我掌握了主动权,这就和她们为了满足生存的被动有了截然不同的意义。

长大一点,再听她们讲她们曾经的苦难,在我看来简直都是享受。我姥姥说她曾经有一个月全靠树皮野果充饥,我说我那些姐妹玩辟谷,三天连水都不喝,就为刻意燃烧自己。

八零后美女:

我姥姥有没有爹我不知道,我是没见过。她说有,可我知道,她说有的时候,不一定是真有,比如她那些狗屁不通的老掉牙花子的故事,颠三倒四,也不一定全是真的。我姥姥曾经说她爹习武出身,曾参与过刺杀袁大头,后来我搞明白那是她干姐妹的爹。

我妈有个爹,我姥说的铿锵有力,可一直没落实到本本上。我当然也有爹,也没见过面,没人能真的像孙猴那样从石头蛋里蹦出来。

其实我姥姥算不算美女我也不太清楚,家里连她年轻时的一张照片也看不到,倒是市老干部中心的宣传栏里有她一张黑白照片,大半身,分辨不出是照的还是画的,也看不出年龄,护士的打扮,长相一般。她自己说是绝顶大美女,要不活下来的机会不大。从打我记事的时候,她就已经老得像个鬼,用什么法术也不能把她的容貌和她的讲述接上轨。真的,倒是一说起小时候我妈给我讲的那几个故事里的魑魅魍魉,我立马就想到我姥姥的形象。用我妈的话说,我姥姥就已经成了一粒陈年的干巴核桃,浓缩成一堆日渐枯萎的记忆。原话不是这样,你看得出来,这话经过了我的修饰。说也是,我姥姥常年盘踞在土炕一角,每当走近她,就能闻到一股说不出的霉味。

我妈基本上可以算是美女,不过我记事时,她已经年近四十,就算是风韵犹存,也存不下多少,我怀疑我妈已经修炼成花仙子,要不怎么有那么多男人来我家寻花问柳。算了,不说这些!

我十八岁那年偷偷把我妈那个年代的照片和我的并排放在一起,由此再想象出我姥年轻时的模样,我们三个的幻影重叠。不是像姐儿仨,简直就是我一个人,唯一差强人意,就是我妈照片的底版发黄。

为了美女的一句话,我特意去老干部局一楼的宣传栏转了一圈,有一张照片下边写着张陈氏,伪满地下党员,抗日战争护士,一九二四年前参加工作。

后来经我多方查证,我姥不是张陈氏,是什么氏我也说不清,如果说她一九二四年参加工作,那时她最多十六岁。我妈给我讲,第一次报户口的时候,我姥想不起自己姓啥叫啥,一个管户口的年轻干部顺口说,那就叫“无名氏”得了。

不经意的一句话, 让小干部挨了他上司一顿狠剋,这是革命工作,我们面对的是革命群众,你怎么能这么不严肃。其实我倒是觉得,“无名氏”比“张陈氏”好。

八零后美女:

从我记事起,我姥成年到辈子躲在墙犄角的黑影里,不住地咂巴嘴,从早到晚上。开始 我以为她在吃什么,我妈说,你姥在念经,《大悲咒》,离她远点,小心她咒你!

我们在八卦街的老房子坐南朝北,无比阴暗潮湿,像是在地下十八层,我姥又长年只穿一身黑衣裤,像被链子牢牢地拴死在墙角的一只黑狸猫,有时就只见两个黑眼窟窿放出点光来,我的小伙伴没人敢去我家。

长大一点从我妈嘴里知道,这样一个干巴老太太,竟然是一位老革命,我心中没有一点光荣感,其实是压根没相信。因为从小我就不记得,有什么人物来慰问过她,最低限度,也得拥军优属吧!

记得是我上小学的时候,学校组织我们到军烈属家搞卫生,回家跟我姥学,她说,咱家这卫生一直也没人来给光荣一回。之后,在我的威逼利诱下,我姥姥的故事一点点浮出水面。

我妈说,我姥姥生她的时候四十多岁,大概就因为这个不吉利的岁数,我姥到死也没说明白我姥爷是谁。虽然她上来一阵跟我说得信誓旦旦,等她老糊涂的时候,她说我压根没姥爷,我妈就像孙猴子一样,受日精月华,然后从她裤裆里出溜出来。等她来了兴致给我讲起往事的时候,说到她的第一个男人时,说是我的第一姥爷,没名没姓,就是有名有姓,有时你也能明显地听出来是胡编乱造出来的。往后还有我第二第三第四姥爷,也都是如此,她就那么掰着手指头往下讲,我也确定不了谁是我真正的姥爷。

这些年,为了写她们的故事,我查了不少史料,最大的可能,我亲姥爷是国民党匪兵的一个头目。战争最后的岁月里,我姥打入敌人内部,失联半年,回来之后有的我妈。我想这就是我姥爷没名的幕后原因,也是我姥姥一直隐姓埋名活到九十多岁的动机。有时我姥又说她之前一直是女儿身。可能吗,一个女人,在一群当兵的男人堆里混到四十岁。要换了我,非得挨个让他们体验一下女人的好处。

鬼才信!不过等下一次讲时她又换了说法,她总是在不断地修正自己。

据我姥她们说,我姥姥生我妈时四十多岁,多多少记不准了,我妈怀上我时二十九岁,等我五岁开始记事那年,我姥七十多岁。我姥的岁数不太确定,是我根据她们的故事推算出来的。我姥说小鬼子成立满洲国那年她二十出头,有两年党龄,我由此推断出她的真实出生年份,我姥姥应该是出生在一九零八年左右。我姥还说过满州国那年,她年近四十,在外边漂泊了十二年,后经证实那人不是我姥。

我妈出生在一九四九年前后,一九六八年响应毛主席号召,第一批下乡。我妈回城之后有的我这个私孩子,没有我她也回不来。当时我妈跟一个知青相好,可她们队长说,让他尝一下鲜就放她回城,否则,让她老死在乡下。这是我妈自己说的。

我们一家三代没有准确可信的出生年月,当然,我们三代人的岁数都有档可察,不过我妈说,那年月,登记户口时想不起来,警察提醒你可以大致编一个,就我的岁数是真实的,生日不是那么太准确。

我怀疑,在我上初中那年,我姥就应该有八十多岁,前提是她和我妈给我讲述的那些老掉牙的往事,没往里掺太多水分。最后考证结果,我姥九十六岁那年寿终正寝。这个结果,连我自己也怀疑,可它写进了历史。

八零后美女:

天哪,我姥她可真能活,想想就觉得可怕,那么漫长的岁月,我姥可怎么熬过来!

受我姥姥遗传,我妈弄不准谁是我爹。当我和我妈要爹时,我妈给我讲和她好过的男人,让我自己分析。我妈也学我姥,说她经历的男人时,这个那个男人如何如何对她好,完全有理由做我的第一爹。自然,我妈的故事中还有我的第二爹,第三爹。

我姥给我的解释,别听你妈胡扯,她下乡那年,跟人家出了那种事,之后神经就有点那个!

我姥我妈经历的男人中,也有畜生不如的,她们一概统称为那个混蛋或者牲口。她们统称为混蛋的那些人里,有人也有可能是我姥爷或者是我爹。

说这话的时候,我姥早成了骨灰级,我妈代替了我姥,不同的是,我们现在搬进了高层,是用老八卦街的几十平茶坊换来的,没添钱也没往回找钱。我们的房间阳光明媚,晚上起夜甚至不用点灯,可我妈的眼睛适应不了,瞎了。成天到晚闭着眼睛瞎叨咕,也不管我在不在。

我姥去世后,我妈跑到辽宁的大山里当了几年姑子,前年我才给她接回来,当然是为了完成我的家族故事。

小福子是我们家头一只宠物猫,一身黑,油光铮亮,我们家唯一的男性公民。我不在家时,我妈讲故事给猫听。

阿弥陀佛,小福子,听我说话给你!小猫是我喝醉酒捡回来的,才拳头大,懒得给她起名。有时本来我在家,我妈也说,小福子,我说事给你听。没有小福子的时候,我妈叫我“哎!”我记得我姥跟我妈说话,也“哎!”,这就是遗传!

八零后美女:

我说我妈代替我姥,是说她有时像我姥一天到晚絮叨个没完。不同的是,我姥当年在漆黑的墙犄角里絮叨,我妈是在大光明里述说。我们的高层没有黑暗的犄角旮旯,家里所有黑色的衣服鞋子都让我扔了,我的头发染成了红色,我妈还有一缕半灰的头发,让我受不了,前两年我想给她染成全白,她死活不让。

我:

听美女叙述,她们给我的第一感觉,这家人神经都不怎么正常!

我的美女朋友在我面前盘腿打坐,两眼微闭,声音平静,张口曰:如是我闻!接下去就“如何如何如何”一大串。

这是佛语,你不懂,就像平时说话的口头语。《金刚经》《多心经》《大悲咒》全是这种套路,这句话翻译过来就是说,这是我亲耳听来的。

美女后来的叙述越来越离谱,为了给你们有个交待,我没办法不听。你别往歪了想,这女孩是我同学邻居家的丫头,我们是忘年交,她相好的我也认识,偶尔也在一起说文论字。

阿弥陀佛!现在我习惯了,什么都无所谓,犯不上跟她们费那心思,我只想乐乐呵呵地活着。

现在我年近三十,堕过三次胎,第一次和我妈一样,也是十八岁,还没怎么着就怀上了。社会在进化,我也无比聪明,后来几次我不是不知道谁是孩子的爹,第一我怕生女孩,赶上这没人性的世道,只让生一个,我是怕我肚子里的故事让她们承受不起。

我可能禁言吗!

其实让我多生了,我也不生,我怕带给孩子苦难,那不是造孽么!第二我不想让孩子有爹,怕那没见过阳光的孩子找人家麻烦,好事坏事,由我一人承担。其实真正的理由,我怕孩子的爹有始无终,不能负起当爹的责任,有爹还不是等于没爹。我不想弄出个没爹的野种,供人茶前饭后磨牙玩。

所以。

我所经历的男人也都是好男人,我们无比恩爱,唯一一点不好,我们只是,

曾经。

这些曾经有的怨我,有的也不怨我。我也怨过我妈,我妈也怨过我姥,她们生我们都,没根。

关于根,小时候不懂事,我曾经一遍又一遍尝试过寻找,就是不厌其烦地问我姥我妈。

其实不用问,她们也愿意跟我说。女人一到老了都变得无比唠叨,大概是受她们影响,我还没老成她们那样就开始唠叨,你说我像不像是鲁迅笔下的“祥林嫂”。

阿弥陀佛!其实我早就明白,我姥我妈她们唠叨是因为她们没法打发她们的时间。

我记事起,就只知道我们家是开茶坊的,同时我妈还开着那个,你懂。

那时我还有个继父,脚行的,就是赶大马车,太叫真儿,我妈有以前相好的,偶尔路过,难免扯上半天。邻居们都说,我继父是让我妈给气死的,气得喝了药。

我们的茶坊两间屋只有一只十五瓦的灯,挂在有两个茶桌,一个茶炉的外屋。年头久了,灯泡让苍蝇粑粑糊了一层又一层。白天看不出灯是亮是灭,晚上只能露出洋腊头那么丁点光。我姥就在里屋的热炕上,朝外的窗户用纸糊了,什么纸都有,一层压一层,厚得可以做袼褙纳鞋底子。

我妈说,是想当年我姥故意把窗户弄成那样子的,经常有小孩子把窗户用树枝捅个窟窿往里看。我妈说,我姥自从开了这个茶坊就没离开过这个热炕,一直到老死。我姥占了热炕,害得我妈没有生计,她得想法养活我们一老一小呀!好在我们茶坊后边有两米多宽的院子,后来我妈答应一个老木匠和他好一回,让老木匠在后院帮忙盖了半间房。不能全盖上,还得有地方放个尿盆啦,烧锅炉的柴禾什么的。

后来知道,我妈让老木匠耍了,我们后边的半间房是用秫秸捆成捆码成一排再糊上泥盖起来的,不过倒暖和,木匠活好,那破房子挺了二十年不倒,直到我也用了一回,和我高中同学。

我姥和我妈就在我们的茶坊里,给我讲她们的故事,我的故事也是从这里起步。

那年我十八岁,上高二,再有一年就要上大学,我把我的第一次在后边那半间房里给了我农村来的傻逼同学。那时我们家不怎么穷,我姥临走时告诉我,她早把我的嫁妆钱都挣出来了,都是真金白银,为的是让我完成她的使命,做一个知书达理的大家闺秀。

所以,我不是卖自己,那时我青春躁动,就是想知道我妈我姥怎么挣钱养家,算是体验生活,结果便宜了我那傻逼同学,后来他还把我们家的事宣扬出去。

这我才知道,男人都没长好下水!

傻逼同学像牛一样用傻力气,可苦了我!算了,早已成为过去,不说那些了!

我姥说,她的家乡是在南方大山里的一个小镇。富庶无比。自己家有书院有学堂还有佛堂。总之,她是大户人家的千金。

我详细追问我和我妈的根源时,我姥足足想了三年,才梦话一般说,苏州以南杭州以北,还说她们那地方,女人个个赛西施。后来我真就傻逼一样去了一回,大失所望,坐在大客车里,第一眼看到田埂上扭捏着三个女人,像三个在地下埋藏多年的酒坛子,浑身是土,土和人一个颜色。倒是有说有笑,会臭美,人人脑后插着野花,让我一下子想起,路边的野花,不采白不采。

我后来才搞明白,我姥的叙述是一段伪历史,从九十多岁的没牙老太太口中说出来,我只当是《聊斋》。

等我妈说我姥的故事,说她的家在天津卫附近的一个小镇子,没有下文。

我妈说,一开始我姥也教过她琴棋书画,后来我姥让人揪出来,说她“封资修”,也就不了了之了。

大饥荒那年,我姥随着大队难民一起往北,最后来到这座小城,后来有了我妈,我妈后来有了我,我妈接了我姥的班,养活我们祖孙两代人。

我姥姥说,自从她逃荒到咱们这地儿,她只在战争年代有几年离开过这个茶坊。

可她讲的那些破七乱八的故事,和这茶坊有关的不多。

讲故事的人就真实地在你面前,她们的故事却发生在千万里 之外。你想跟故事叫真儿,熬干你的心血,跑断你的腿儿。

阿弥陀佛!你说咱们这些人呀!

这是我姥和我妈说话的语气,我让她们给传染了。

说正事。

八卦街、猫、灰灰菜1

狼叫、哈拉呼、班长10

多心经、百万元、小哑巴17

奎屯、疤脸、人狼26

高炉、馋痨鬼,吸铁石40

姥爷、妄吃症、红线裤50

油条、尿盆、高岭土59

天津嘛、破鞋、温得乎68

陈皮、手表、我家的表叔76

奎屯、爷叔、人熊83

连山、大马猴、女人三十六计96

断背山、二马、口条112

连山、破碗碴子、往生咒120

后记127

创作谈129

八卦街、猫、灰灰菜

历史是不以人的意志为转移的,可总有一些把自己当成英雄的人,想凭借一自己之力左右历史的进程。

妈你小时候知道你自己起小就没有爹吗?我姥她骂你是没爹的野种!

先问你自己有爹没爹,别人不用你操心!

我姥说我是打石头缝蹦出来的,就像孙悟空那样,咚咚——咚咚咚——

那会儿,我们家没电视,隔壁卖烧纸的那家弄个鞋盒子大的黑白电视,没事就放《西游记》,挺好个孙悟空,从他家电视里蹦出来扭曲得比妖精还难看!

我不是没爹!你可别给个棒槌就当针(真),这是我小时候我们一家三口偷偷在家打嘴仗玩的话。不打嘴仗的话,我们祖孙三代就无事可做,我们的时间全让嘴给占去了。那时我姥跟我说,我有爹,在我妈下乡的生产队当队长。我姥是个糊涂鬼,后来我自己搞明白她是说我妈下乡的林场。那时我一边抱着我姥脚指头啃一边问。

队长是什么东西?

队长就是管一个村子里所有人的皇帝。

村子是什么玩意儿?

村子就是像咱这八卦街一样住着好多人家。

村子里有咱家的茶馆吗?

村里人喝水自己用大锅烧,他们没钱买水喝。

我爹为什么不回咱家!

你爹给公家管事!没工夫顾咱们。

那咱们去找我爹吧!

茶馆让人家偷走怎么办,你姥我扑腾一辈子就落下这么个茶馆,我可舍不得离开半步。

我妈怎么就能天天离开家?

你妈不得出去挣钱吗,不挣钱花喝西北风呀!

人家说你在家躺着挣的钱已经够花好几辈子了,怎么还挣?

自从我记事,我们家一直就我姥、我妈和我。等我长到十多岁,我妈才又给我找个后爹。我妈说我的时候,我姥半躺在里屋的墙犄角,一声不吭!一般情况,我姥跟我说话,大都是瞅我妈出去的时候。而我妈跟我说话,大都是我姥睡得打呼的时候。她们之间少有言语,我问过我姥,是不她们有仇。我姥说,她们之间的话,上辈子已经说完了,她们之间的疙瘩,下辈子也解不开。我偷偷问我妈上辈子下辈子是什么时候,我妈说上辈子还没我,下辈子我还没到。

我说我咋有那么多事不知道呢!

我们家打嘴仗,一般是单向的,我和我妈,我和我姥,一家三口要是全搅和在一起,非乱套不可。其实我们更多的是说闲话,偶尔加上几句骂人的话,调节空气。

我们家还有过一只母猫,我妈在门口捡来的,后来这只猫要生小孩,“喵喵”地不停叫,叫得那个闹心,让我姥给踢死了,原来是难产。猫不懂人语,人也不懂猫语,还是做人好,说话都能听懂!

这是我大一点之后才发生的事,后边再说。

在我姥去世以后,我还捡过一只公猫,黑的。那时八卦街正要拆迁,我和我妈,带着那只猫住进了现代化公寓楼,十八层。

走了我姥,来了公猫,到现在我们一家还是三口,总算有了一位男性公民还不让往户口上写,我说的是那只黑猫,前边说过,他叫小福子。

这都是老远以后的事,也得放到后边说。

我们家前屋是水房兼茶馆,后屋住我们娘儿仨,再后边还有个比走廊略宽的柴火棚子,柴禾上边放了一张破门板,也能住人。我们家全加在一起有三十多平方米,这是大以后拆迁那年公家给量出来的,我姥一直在八卦街的茶馆住到死,也不知道她占了多大的便宜。老年的时候我姥随随便便认了个干妈,干妈死后留下个破茶馆给她,如今我们住的电梯洋房就是那破茶馆换来的。

我还记得以前在茶馆,每天有街坊上我们家买水,“”地一声往茶炉上边的盘子里扔一分钱,一句话不说,“哗哗”地灌满一壶水就走。再就是我们家每天都来几拨喝茶水的客人,坐在小条桌那儿,滋喽滋喽一喝小半天,就花两分钱,恨不得把我们家一茶炉水全喝光。

到我们家来喝茶水的都是远道的,街坊们说他们到我们家,都是慕名而来,也不知慕谁的名。但是有一点,街坊们家的男人只要靠近我们家几步,就被他家老婆给哨上了。要是再有那么三五分钟不离开,你就能听到骂人的话。

死老头子,你又到那儿闻臊味去啦!小心长烂鼻疮!

我耸起鼻子满屋闻,就是屋后柴火棚子那儿老有臊味,我们一家在那儿大小便。

到我们家来打水的都是老太婆居多,小姑娘小媳妇的几乎没有,偶尔有男人到我们家打水,必须掉着个脸子,一脚门里,一脚门外,打完水赶紧往回跑!到我们家喝水的人全然不同,他们不光屁股沉,还有老和尚的坐功,嘴一般还不闲着,一边滋喽茶水,一边跟我妈大妹子长,大妹子短地瞎唠。

有一天我回家跟我妈说,妈,那家的阿姨好像在骂我们坏话。

你长那驴耳朵就是专门听人家骂的呀,你不会专门捡好听的话来听,不好听的话就当驴放屁。

从那儿起,我就听不到别人说我们家坏话了。至少,一次也没跟我妈再提过。

大概是因为这事,我妈想起给我念她的《洗心经》。

阿弥陀佛——

等我上大学,就知道我妈念的不是《洗心经》,人家孔老二以经洗心,说的是《易经》。

我家有一回来过一个十七八的半大小子,手扶着门框,往里瞅了半天才迈进来,傻里傻气地四下看了一圈。当时我们家还有个老头在喝茶,我妈对他说,你有事呀!要喝水就坐那儿。那个傻瓜像是个哑巴,摸了一下茶炉,迟疑了一会儿,就退了出去。

我妈说,神经病!

作家,我说的那人就是你,你不记得你去过我们家呀,那时我 好像还没上学。我们家进屋先跳坑,你像醉鬼一样晃了几晃,差点摔倒。我们八卦街的老房子全那样,下到地下两个台阶。

作家,你那天走后,我追出去看你,你不知道。我觉得你好像是丢了什么东西,可你不往地上瞅,净往半空里瞅,歪着脖子,转圈撒么。我曾经顺着你的眼神琢磨你这个人,突然就感觉你的背影特别像一个经常来我们家喝茶的人。只是那个人比你要高大得多,走路也不像你老是一晃一晃,老是仄歪膀子,感觉你突然就会跌倒,那人走的时候像是逃跑,大步流星。奇怪的是每回那人来喝茶时总是死盯着我看,还跟我妈说一些奇奇怪怪的话。那人是来我们家喝水的人最快的一个,一壶水,喝完就走。后来我知道那人是我姥爷的儿子。

这一点你比他还牛,你是来我们家喝水的人中比他还快的一个,撒么一眼就走,只为喝一口我们家散发着臊味的空气。

在很早以前,我妈也经历过大概同样的事,有个高个子老头,走路仄歪膀子,隔上半年一年就来一回,盯着我妈看,我姥说,那是我妈的爹。

每次那人来我们家,我妈都有点扭捏,跑到门口待着。几十年后,时空重叠。

我就站在门口用一双迷茫的眼看我们的八卦街,这一点你倒像我,但是又不像。

我们八卦街那些小门脸小买卖自从我睁开眼他们就存在,我对他们能做到视而不见,对他们吵囔的声音充耳不闻。你就不同,你是外来客,是有目的而来。我那时太小,看不透。表面上看你是漫不经心,你在土产门市那儿脚步迟疑了一下,我想你是因为他们的东西太杂乱,其实都是家里日常用的。世事如人如物,你心若守一,他们就不再纷乱。比如我妈叫我小囡,去买把扫炕笤帚。我两步三步跑过去,直奔目标,拿了笤帚,扔下三毛钱就走, 一句话也不用多说。

我就那么看着你,你的眼光漫过土产店,在猪肉床子上停了一下,惊起几个大绿豆苍蝇。眼睛又在对面的花圈店驻了一下,低头看了一眼地上立着的墓碑。你看到了我姥故事里的烧麦馆,不远就是包子铺,两家互相竞争,把热气腾腾的笼屉摆到了路中间。氤氲的热气升腾,漫住了你的背影。我知道你还会回来,你在这里发现了你想要的东西,你漫不经心地将这破烂市统统收入你的心底。

但我确信你自己并不知道自己已经发现,所以你目光迷茫。

那时我不可能知道你为收购故事而来,我要知道统统说给你听,八卦街的历史全在我心里,也全在我妈心里,当然还有我姥,她的事就不用再提了,前文已经说得太多。

长大一点我知道,八卦街是我们这座小城最破的地方,可他又是这座小城的中心。我曾经沿着我们八卦街的六条出口,分别走出去看过,每个路口都能看到大宽马路,看到汽车,在我们八卦街一辈子也看不到汽车。在我妈我姥的故事里,有农民赶着大马车拉着柴火叫卖,我连梦也没梦到过。

只要出了八卦街,所有的房子都比我们的好,比我们八卦街的房子高一大截,窗户上还安着透亮的玻璃。我一家家看过,八卦街所有人家的房子中,就只有我们家的窗户上没安玻璃,有的人家是破玻璃拼的,还用纸条糊了缝,埋了巴汰,多少年不擦一回,可那也叫玻璃。

可我们家窗户是用一层层牛皮纸糊的,夏天闷热的时候,我妈把窗户中间撕开,到天冷的时候,再用一层新牛皮纸糊上。我记得我告诉过你,我家窗户纸,比你鞋底子还厚。有时候小孩子讨厌,朝我们家窗户扔砖头,嘭的一声,一点事没有。这要是玻璃窗户,非得稀碎稀碎。我姥胆子小,吓得赶紧念她的“倒霉咒”。

我们八卦街的老房子家家房顶上都铺油毡纸,还一趟趟地压了砖头,我妈说那是为了防止往屋里漏雨。

这时透过蒸腾的热气我看到你回了一下头,在看房顶的灰灰菜。这是我们八卦街老房子的标志,越老旧的房子灰灰菜长得越多越高。这时候的灰灰菜就不能拔了,一拔就得把房盖给拽开。前几年有不少人家都把自己的房子翻盖了,就是把房顶起下来,又加了几行砖,重新把房顶抹了水泥浇了沥青,长高了的房子就长不出灰灰菜。

对面街坊老用不怀好意的眼神瞅我,我讨厌他们。

我才长大一点,就总有街坊老跟我说小孩听不懂的话。我在门口的砖地上画道玩,对面卖农具的大娘问我,小囡,你妈今儿个卖 几回呀?

啥也没卖!

来你家喝茶水的人多不?

就前晌有一个老头,喝完茶水还要在我们家吃饭,让我姥给骂走了!

没带够钱吧!

二分钱,没少给,我收的!

我们家住的八卦街从中间路口分出去有六条道,我们茶馆在冲东的那条道往里数第三家道南,有一回我到路口去玩,刚好赶上有人问我们家茶馆,还没等我说,旁边欠嘴巴的阿姨就指给了那人。

第三家就是,没看门梁上伸出个橛子来吗?没听着响,水还没烧开呢,你去了正好,又是打听着来的吧!你们这些男人呀,怎么净愿意往那里扔钱。你看这地上蹲着的小丫头没,就是他们家的,你看那眉眼,那小鼻子那小嘴儿,长大又是一个能挣钱的主儿。

旁边有人搭茬,你也学她家呀,往炕上一躺就有人给钱!

你说上级领导咋没人管呢,就任凭他们明目张胆地卖。

行了,别惹事了,两个女人,还带个孩子,多不容易!把自家男人看牢就行了。

我没有小伙伴,街坊们都不让他们家孩子跟我玩,说一句话都不让。我想往远一点的地方找人玩,我妈又不让,怕我走丢,说有偷小孩的。

我从小就喜欢自己玩,其实也没啥玩的,就是一天天坐在门口傻傻地看着天老爷从东边升起来,从西边落下去。更多的时候我是在屋里陪我姥说话。小时候不怎么懂,长大点才知道我姥是在往外倒苦水。倒一会苦水念一会经,倒一会儿苦水念一会经,老也倒不完。每倒完一回苦水必须得念她的《大悲咒》,我妈说她念的是“倒霉咒”

我妈说我,一辈学一辈,你简直就跟我小时候一样缠磨你姥,你姥也是,她那么小,能听明白吗?当时我正抠我姥脚丫巴玩,我说你也愿意抠我姥脚丫玩呀?

我哪抠过,你姥那时就像我现在,天天在地下拾掇东,拾掇西,根本不住脚。

现在轮到你瞎掇倒了,人家对过烧麦馆的阿姨每天都去上班,你怎么不去,还休礼拜天哪?

休礼拜天有什么新鲜,咱家这不天天是礼拜天!

人家阿姨上班给开工资!他们家叔叔卖烧卖还挣钱。

你长大了好好学习,也去挣钱!

他们都眼红咱家,说你躺着都比他们挣的钱多!他们还说咱家烧茶水卖都不够火钱。他们还说咱们一家三口吃喝不愁都是靠你卖肉的钱,路口那边那家卖肉的摆半口猪在门口的案子上,咱们家的肉放在哪儿呀!

小瘪犊子,你又去听驴放屁,你愿意听,我放给你,我天天放给你!

你听我妈瞎吵吵,她不是真生气,一会儿,她就跟我说,我们家的钱都是我姥干革命挣下的,就藏在我们家炕洞里,一辈子也花不完,这话你一定不要跟别人乱说,万一让别人知道,就会把咱家的钱全收走。

这会我姥那边要是有响动,我妈就撵我,去,让你姥跟你说去,我得收拾。我妈一天到晚,总有的收拾,从年头收拾到年尾,我家还是那么破!

说这话的时候,我妈正在瞄房顶上的塌灰,瞄准了,稍微一跷脚,就拿笤帚粘下一串黑灰。我们家茶炉什么破烂都烧,连墙壁都熏得黑黢撩光。

我爬上炕找我姥去看我们家的钱。

钱都在炕洞里呢,粘了一下子黑灰,没法看,那都是老早以前的钱,现在拿出也不能花,得找人去换成现在的钱。于是我姥就给我看了她现在的钱,一分,两分,五分,一毛,两毛,五毛,最大的是一块。看完之后,我姥给我一分钱,让我自己留起来,到非得忍不住想花的时候才花。这时候我就小心地把钱掖好,像小猫一样趴在我姥脚边,一边听她讲古,一边抠她脚丫巴玩,至于我姥给我讲的那些事,我不是都给你说完了,这回咱讲我妈给我说的事,她说都是她自己亲身经历的,一点也没掺水分,关键是她还没老糊涂。

小骚蹄子,我往哪儿掺水分了!我怎么糊涂了?我姥小声骂一句。

我姥给我讲的那些事,从我能听懂,到我上大学离开家,二十来年的时间,她最少得给我讲了一百遍,她不是像我这样喋喋不休地一说一大段,人岁数大了,说上一会她眼皮子就发陈,有时说到半截就打上呼了。这时我就出溜下地,到门口往外瞄一眼,回头问我妈,我姥说的都是真的呀?

谁知道真假,反正我小时候她就那么跟我说,那时她还不糊涂,比现在说得明白。

你爹是怎么回事?

我爹你得叫姥爷!

我真的有个姥爷呀?

不是真的咱家花的钱从哪儿来呀!

他们不是说你偷偷卖肉挣来的么?

你多咱看我卖过肉,又去听他们胡说。

他们说你偷偷卖肉不上税,说那些上咱们家来喝茶水的都是偷偷等着来买咱家肉的。

小瘪犊你看咱家哪有肉可卖,你听人家说啥都信,那是你姥老早时候说瞎话哄他们玩的!为的是不让他们知道咱家的钱是从哪儿来的。

后来我就用上了心,看看那些上我们家喝茶水的人是不是为了买肉。真有一回,我妈说的那个高个子的舅舅来了,喝了两碗水,坐了一会,跟我妈问了一句有什么事没,然后拿出一打十元的票子进屋递给我姥,两手空空走了,没有拿肉。这时候我想起来,他是上我们家喝水次数最多的,每年来上一两回。他的个子太高,出门时弯腰低头,门框还刮他肩膀子。他走后,我妈说,这个就是我大舅,有时来的是我二舅。我舅来的时候,不跟我妈叫大妹子,他们什么也不叫,也不说这说那,喝两碗水就走。

喝茶水时跟我妈叫大妹子的,顶多来上两回就不来了。我妈不光不好好卖肉给他们,还有点胡搅蛮缠。炕上有一堆肉你看相中不,门口还蹲着一块肉,你得耐心等。来喝茶的自然是为了我妈的肉,她掀开自己脖领子给人家看,有一块鲜红的烂疮。你买呀,我都想倒帖给你,把人家吓走后,我妈回后屋拿手巾一撸,还是雪白藕嫩的脖子。

我们家没人来喝水的时候,我妈妈瞅我姥在睡着打呼了,就跟我说她小时候的事。后来随着我长大,我妈也跟我说她长大以后的事。

不过有很多事都是我问出来的,比如我问过我有没有爹以后,那几天我妈一得空就跟我说她下乡的事。

你知道啥叫“上山下乡”吗!你知道“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”是谁说的指示!

这太深奥了,我头摇得像拨浪鼓。

你知道“毛主席”吧!这话就是他老人家说的,我就是“老三届”的第一届。那年我才过十六周岁,把你姥自己扔在家我就去干革命去了,回来时肚子里就揣上了崽,后来让你姥给拿掉了,你姥说那是个男孩,可惜了。

等我先把我们家猫的事说完再给你说我妈下乡的事。

在我才记事的时候,有一天我妈开门,说门口躺了一只大花猫,一身黄皮带花纹,长得像豹子。我姥早起小便,到那儿瞅一眼,说是只病猫,浑身长了疮。我妈就站在门口开骂,这是哪家断子绝孙缺德八辈祖宗的玩意儿,把一只快死的猫扔在我们家门口!骂累了回屋念佛,阿弥陀佛!罪过罪过!舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减,究竟涅槃。

这只猫在我们家门口躺了半个月,又活了下来,当然都是我的功劳。

一开始我妈让我用锹挫出去扔掉,我姥说她给治治,兴许能活下来。我们八卦街路口就有药房,门口常年有一堆药渣子,我姥让我收一簸箕,垫在猫身子底下。换了两回,猫就能吃饭了,换了八回,猫身上的疮就好了。猫好了就成了我姥的伙伴,我不在的时候,就趴在炕头听我姥念《大悲咒》。

第二年夏天,大花猫要生小猫,肚子鼓鼓的。

那天来个喝水的,从前晌喝到后晌,换了三回茶给了六分钱,把他一辈子要说的话都扔在我们家了。

到最后不知怎么搞的,我们家猫心烦了,喵喵地一直叫,就冲我姥一个人叫,我姥也心烦,就用她的六寸金莲踢猫。我姥本来没力气,她用脚丫顶在猫肚子上,把猫一直顶到墙角,结果大花猫拉出一堆花生豆大的肉丸子。

大花猫拉完肉丸子的那天晚上就死了,我姥告诉我妈,远远地扔了吧!

是大花猫最后的叫声赶走了那个喝水的老客,那声音,听着老瘆人了!

狼叫、哈拉呼、班长

历史是个语焉不详的而又装腔作势的失忆老人,过去是个更年期妇女,唠叨而又不得纲领,现实是个充满欲望充满梦想的伤感女,当你面对她时,你所能选择的,就只有麻木。

小瘪犊子,闲着没事,我给你说说我下乡时的事吧!那年我十六,才上高中一年级。

你哪年下乡?

一九六六,毛主席说“上山下乡,大有作为”那年,我们就去下乡了,我第一个带头。

哪年回来的?

一九七〇年,怎么啦!

我姥说我爹在你下乡的地方当队长,你怎么回来十年才生下我,我姥说你生我之前还要死要活的!

你姥都老糊涂了你听她瞎说。你先听我慢慢说吧,你要不愿意听我就不说了。其实我一九七〇年回来之后又走了,这回去的是一个更远的地方,这回待了两年我又跑回来。其实我想远远地离开你姥,下乡是我唯一名正言顺的大好机会,我有一段时间甚至盼望她赶快死掉。阿弥陀佛——

快说吧,别念你的破经了。

十六那年我上高一,人家下乡主要让高二的去,我们班级出两个代表,我说我已经十八了我去。

我下乡的地方叫哈拉呼,在辽宁边上,一边净是些土山,一边净是沙丘,中间有那么一个破村子,村子旁边有几处水洼子。

谁家村子叫哈拉呼?这是什么破名!

哈拉呼就是非常非常贼拉热乎的意思,蒙族人就那么说。那些大沙坨子,中午埋个鸡蛋在里边都能烤熟你说得有多热那地方。那是我长那么大第一次坐火车,坐完火车坐汽车,坐完汽车坐大巴。

大巴不就是汽车么!

大巴是两只大脚巴丫子,跟你们现在的说法两码事,就是走着去,那地方进不去车,当地人出来进去都是骑马,要不就是坐那种高轱辘马车,车轱辘比人还高,木头做的。最好的就是骑马,我们下乡的都是半大孩子,谁也不会,再说人家也没有马给我们骑。

我们下了火车下了汽车从晌午又一直走到伸手不见五指的夜里,我们第一次听到远处传来狼叫,感到无比自豪无比亲切。有好长时间,我们晚上睡觉全屏住气息,就为了听远处传来悠长的狼叫。嗷——呜————

你知道我们当时有多么英姿飒爽么,有好多同学都是绿军装、皮腰带,一个个的挺着胸脯,老带劲了!我啥也没有,就穿着平时自己在家穿的衣裳,别提有多老土了,就那你姥还死活不放我去呢!我是自己愣跑出去的。我还是先给你说我最想说的一件事吧,我们带头去的是我们班长,平时我们俩关系不太好,因为我不太爱学习,人家班长老是关心那些学习好的同学。

我们一上火车就有点傻眼,敢情我们是下乡专列,好几个车厢全是我们学生,各个学校的都有,那伙人里就我个头是最小的,岁数也是,他们还有二十出头的呢!看上去长得都有点像是大老爷们、小媳妇那样。我穿的破烂衣服一下子让我自惭形秽,感觉自己像个小要饭的,我们班长不知从哪儿搞到一身绿军装,还是洗得发白的那种,扎上牛皮带,真正的牛气逼人。我告诉你,洗得有点发白的军装才值钱,说明你是老革命。我们班长看我低着头,夸我一句,我以前没注意到你,没承想你这么积极响应伟大领袖毛主席的号召!

后来你们俩就搞对象了。

搞什么对象,你个小犊子以为我就那么好忽悠!那时我才比你现在大不多点!不过我们那批下乡的学生当中,同一个班级的同学就我们俩,是代表我们班级先去的,这样我们的关系就比平时好一点,其实平时在班级我们都没说过话。我们那时在学校也不怎么上课,老师也没心思讲课,我脑子里的那点墨水还不如你们现在的小学生,连你们三年级的算术题我都做不出。

说正事,那个男生长得好看吗?我看你对他有点想法。

我们班长也算好看吧,那年他个头还没长足,差不多也有一米七了,人瘦得跟刀螂似的,眉眼一般,还看得过去。

说她有什么意思,说你自己吧!你一直就这么点小个呀,我都快撵上你高了,对了你们下乡是住在一个屋吗?

你小小孩子家家你什么意思,我们一起到哈拉乎的有好几十个人,分别住在互相离着不远的几个小村子里,我们男的住一个屋,女的住一个屋,一个大炕能睡下十个人,一个屋就有咱家两个茶馆大。一开始去我们都兴奋得成宿睡不着觉,这时我们班长就在院子里作诗,他大声念给我们听。

毛主席呀,您太伟大啦——

您的一句英明指示,

让我们看到了广阔天地!

我们一定要在这里大有作为

我们是祖国的小树

一定要把我们的根深深地扎在这里

毛主席呀——让你的光辉照耀我们吧!

我们要像雨后的春笋那样茁壮成长!

狗屁诗!

其实我们班长在火车上就开始作诗,他一路带着日记本,到我们下乡的地方最少写了五首诗,有不少同学要抄他的诗,他说等修改好了才能给他们看。我们班长真让人羡慕死,他的理想是做个郭沫若那样的革命诗人。班长是我们班级作文写得最好的,老师经常把他的作文读给我们!

就是这首诗,在我们下乡的地方,激发了一位少女的爱情。可是我们班长最后成了破坏毛主席知识青年上山下乡运动的坏蛋,臭流氓!而我们这些人也让人家生产队给撵回家来。说我们这帮小青年啥也做不了,生活上还得让他们照顾,其实就是有的同学吃他们蒙古族的炒米、乌鲁沫不习惯,老闹肚子。说真话,最根本的原因还是我们和当地小青年搞对象的问题,主要是他们那些小生荒子都没见过大世面,把我们全当成白马王子、白雪公主啦!你没见过那些半大小子瞅我的眼神,就像小公鸡瞅小母鸡一样,扎着膀子就要飞过来。

先别唠没用的,听你的语气就知道,你爱上你们班长了,他怎么还成坏蛋了呢?

爱个什么,还没轮到说我呢,我们才到那儿的那天,群情激昂意气风发斗志高涨,先爬上左边的土山,举目远望,一个说在那里造“大寨田”。“农业学大寨”你知道吧!全国只要有山坡的地方就要修大寨田。另一个同学就说要在那儿大搞植树造林。然后我们又跑到沙坨子上往下打滚,坐土飞机!

我们折腾得最欢的时候,一直有个穿一身红袍子的女孩在远处好奇地看着我们,就是她最后怀上了我们班长的孩子。那时其实这在当地也不算什么大事,一般来说要是不想要偷偷打掉就过去了。人家蒙古族人比咱们汉族还开放。

坐土飞机是怎么回事?是两个人抱在一起吧?

怨不得你姥爱骂你小骚蹄子,你可真能联想,坐土飞机就是从沙坨子高处往下出溜。

就这也值得你说!

我不是说有个女孩在远处偷偷看我们吗,一开始谁也没注意,我们班长爬到沙包子顶上,又开始念诗。

啊!这连绵的沙丘,像海一样没边!

啊!这一座座山头,就是海中的大浪花!

啊!美丽的姑娘,你是灯塔吗!

是你吸引了我的目光。

行了亲妈,你可别煽情了,我都要吐!什么狗屁诗!

这在我们当时就是最好的诗了,我们班长还说他的诗受了普希金的影响。我们班长这一煽情,给他惹了大祸。我说过我们去的那地方是蒙古族地区,一个村子里就村长会汉话。后来我们知道,先前站在山坡上看我们的那个红袍女孩就是村长家姑娘,这个村长家养了四个姑娘没儿子,差一点就把我们班长招了上门女婿。

有一句关于东北的颜语你听过吗,四大怪:大姑娘叼烟袋,窗户纸糊在外,反穿皮袄毛朝外,养个孩子吊起来。

我们下乡的人中间好像没几个人会抽烟,村长姑娘会抽烟,抽大汉烟袋。他们村甚至没有商店,买盒火柴要走十多里地到苏木,他们甚至不知道有火车,小孩见到汽车要跑到沙坨子上追着去看。

你不是说他们不会说汉话么,怎么搞对象呀!

都是我们去了以后现教他们的呀,其实村长那汉话也不怎么着,他得慢慢跟我们说话才能让我们听明白。我们十几个小孩芽子,到那儿什么也不会干,割草不会放羊不会,放马挤牛奶就更别提了,蒙古族的饭也吃不习惯,除了村长以外跟其他村民也没法沟通,首先要过的就是语言关。我们去的第三天就成立了文化班,我们班长给他们讲语文,他们村长给我们讲蒙语。这时我们又看到了村长的大女儿,认认真真地坐在下边听我们班长讲课,他总是穿着一身红,不到一个月村长的女儿就代替村长给我们讲蒙语,当然都是最简单的那些。

长得好看吗!我是说村长女儿。

蒙古族人没有几个长得好看的,冷不丁一瞅更看不下眼去,脸蛋子那么高,跟红苹果似的,个头比我高点不多,她学汉话最积极了,大概以前在家受她爸熏陶,多少也会几句。

这么着就跟你们班长学到一个被窝去啦!

别打岔,我都懒得骂你!这不都得有个过程吗,驴呀马的还得先黏糊黏糊呢!

他们俩怎么黏糊!

他们怎么黏糊我哪知道!

那就说你知道的吧!

我们班长那时是我们三个村子青年小组的总队长,白天忙着分配干活,晚上上课,天天精神抖擞。教过几天课之后,村长家的女儿就成了他的翻译和秘书。我们在那儿待了有半年,村长女儿的肚子就渐起了,这会他们之间的事才露馅,以前我们什么也不知道。本来这是个小意外,批评教育打胎也就没事了。我们在一起的还有个同学也是班长,我们隔壁班级的,就他一直和我们班长争着当队长,这回逮着机会了,先把我们班长告到苏木就是人民公社,后来又捅到县上,第一罪名就是破坏毛主席的“上山下乡”,再说是大搞流氓活动。当时上级就来吉普车来民兵把我们班长给抓起来了,审问的事是我听大伙传说的,后来说传出有关他们好多谣言。

什么谣言?

都说是谣言了有什么好听的!就是说队长的女儿教我们班长骑马,他们骑在一匹马上跑出去老远去做那种事,回来还说发现了一片新的草场。

白瞎了一位大诗人,真是一朵鲜花插在牛粪上!

说反了是吧!应该是牛粪插在鲜花上。

你还想让我说不!草场就是草场,哪像你们现在小孩那么复杂!

你说你说!你们不复杂,你们比我们直接!

他们把班长拉到镇上,后又拉到县上去审问,开始想定他强奸犯,后来改成引诱革命女青年。人家村长女儿说是她自己愿意的,俩人是搞对象,实际上就不应该给我们班长定罪,但是为了杀一儆百,否则的话这么多知识青年全在当地胡乱搞对象不就坏了吗。

那女人是够不要脸的!

那时我们不那么看,我们认为人就应该那样,这叫敢爱敢恨,谁要那么做,让我们偷偷羡慕死!

那叫早恋,那时你们才多大呀!

我说过,我们那些人就我岁数小,我们班长十八,村长女儿也十八。

后来他们怎么了?

后来还好,让班长在苏木蹲了一个月就给放出来了,村长女儿做完引产在家养了半个月又出现了。

她怎么还有脸出来!

不光有脸出来,她直接就来打听我们班长,说要去看他,我们谁也不知道班长关在哪儿。

这人真是一根筋,我看她就是想嫁到市里来,我知道你们那时 农村人想往市里来特别难,我们老师说他们一家就是,也下过乡。他们后来怎么样了!村长的女儿又见到班长了么!

没怎么样,后来我们还没来得及给你打听就让上边给撵回到市里了,这时我们班长就蔫了,也不写诗了,成天到晚也不说话,就是有一点好处,我们再下乡就没让他去!我给你说一些小道消息,就是大伙瞎传的闲话!

我就愿意听闲话!妈你说!

一开始公安局不是审问我们班长吗,那时叫“革委会”,就是“革命委员会”负责。原来我们班长胆子特别小,还没等审问,他就把他和村长女儿的事全招供了,主要意思是说村长女儿先勾引他,他们不是常骑马到大草甸子上去吗!村长女儿教他骑马就别有用心,找个机会就把他裤子给扒了。他说他那会儿还不懂干那事,是村长女儿教会他的。

你们班长真不够爷们!村长家姑娘也真够臊兴的,这俩人可怎么凑到一块的。后来他们一直没见面!

当然见面了,要不村长家姑娘怎么会死心,村长家姑娘去了革委会,本来是想办法说情救我们班长。正赶上我们班长放出来,已经没事了。村长女儿无意中听到我们班长说她先勾引的那些话,自己就蔫巴几地回来了,从那儿就对我们班长死了心。

这就算完事了?

没完事,我们班长没到半年就得精神分裂了,他觉得挺对不起村长姑娘,心里特别自责。那时我们已经是一年以后第二次下乡,班长得精神病的事是我们回家以后才听说的。

你们下乡又看到村长女儿啦?

上哪儿看去,我们这回去了一个更远的地方,内蒙古兴安盟,一个叫奎屯的地方,那儿全是大片的老林子,那地方可冷了,贼冷贼冷!蒙语的“冷”就叫奎屯。我们这回去,不开荒也不放牧,我们是当伐木工,去的是一家新建的国营林场。

你们那时候可真好,全是免费旅游,去的那地方是大兴安岭吧!我们怎么赶不上那么好的时候。你们那山上动物多么,是不还有蘑菇、人参什么的!

你说的这些全有,只要是有山有水有树林的地方就什么都有,可我想把我们班长的事说完。

我以为说完了呢,班长疯了还有啥说的,和你也没多大关系。

班长疯了和我关系太大了,我们如果不下乡的话,他就有可能成为你爹。

你别胡嘞,我没爹就没爹,有啥大不了的,也不能让一个疯子当我爹。

班长疯了,到精神病医院治病,大夫跟他父母问班长患病前的情况。他父母对孩子的情况知道不多,就知道这孩子从小一直很让他们省心,学习好,就是爱写诗,还经常记日记。精神病大夫就提出要看我们班长的日记,结果发现好多诗都是写给我的。

“陈楠!你就是我的天使!陈楠,我愿意天天和你同呼吸共命运!”他给我改了名字,你听多么肉麻!他的日记中有好多这样的话,原来我们班长在下乡之前一直在暗恋我。后来他日记的内容就变了,里边写的全是对村长女儿的自责。

妈,你这个爆料太牛了。后来呢!

没有后来呀,我就是不在乎那种事,也不能和一个精神病搞对象,再说这都是下乡回来以后听说的。我回来以后我们班长已经好了,你不招惹他,表面上看他跟正常人差不多,后来他还结了婚有了孩子,不过人家发现他精神不正常又跟他离了。

阿弥陀佛!我一说起以前的事心里还是有点那个。

妈你到现在不结婚是不跟那事有影响?

影响个什么,小瘪犊子,都多少年前的事了,现在人家在福利企业上班,好像他会编草绳,有时到前面土产店送货我就能碰上,我们还说过几回话,他家孩子比你大,已经上初中了。你要是想要爹我就给你找一个,有的是!现在就有!

停停停!别拿给我找爹当掩护。

阿弥陀佛!不说这些事了,我要念经了。阿弥陀佛——

多心经、百万元、小哑巴

宇宙的意志是邪恶的,因为他是从生走向死亡的必然。所有意志都是欲望的外现,无论如何变化,欲望都是人类无穷无尽的苦难的源泉,弗洛伊德称之为生本能。

小南,看到你今天蹲在门口,我就突然想起我像你这么大的时候了。那时我就喜欢蹲在门口看过往的行人,一看半天也不嫌累,一天到晚也不愿意说话,邻居们跟我说话我也不理他们,我知道他们狗嘴里吐不出象牙。后来他们叫我小哑巴。

小骚蹄子,哑吧就哑巴,怎么了,让他们随便叫,也不能少块肉!你姥说我。

你姥最早跟我说她的事的时候,我记得我好像也就五六岁。老鼠打洞,一辈传一辈,我不想说,可不说又觉着憋得慌!虽说到老我也不知道,历史已经赋予了我承载苦难与传承痛苦的双重使命,我并不愿意接受命运的安排。

那会子你姥看我不愿意说话就要教我念《多心经》,小孩子谁愿意听她念那破玩意儿,她就没事拿话勾引着你,先跟你说上一段你愿意听的,瞅冷子就给你念一段。小瘪犊子你是聋子还是哑巴,我跟你说半天你怎么不回个声!

我不愿意说话就是不愿意!

你那时为啥不愿意说话,我姥说她念的那玩意儿叫《大悲咒》。

我知道她念的是《大悲咒》,她教我念的是《多心经》,《多心经》比《大悲咒》好记。我不想说话是因为我心里憋屈,我看到人家小孩都有爹我没爹,才解放那会子咱这八卦街要比现在热闹得多,来来往往净是人,上级怕混进阶级敌人,就天天派人一个个盘查。我那时天天蹲在门口看热闹,心想他们怎么不揪出一个人来,推到我跟前,说这人就是我爹。

上级不就是我姥爷吗,你想说就直说!我姥说你有爹,只不过革命工作太忙,没工夫管你,你是不想跟我显摆说你爹是大官!我没爹也不想要爹,你有爹不是也跟没有一样!

唉,你这个小死丫头片子,我怎么不直说了?我有什么可显摆的,我可不是跟你一样。你姥爷那几年根本没露过面,我第一次看到他时我都十岁了。

等我十岁你能把我爹变出来吗!让他跟我姥爷一样也派人偷偷往咱们家送钱花。我姥爷他那么大的官,他应该谁也不怕,为什么不能光明正大?

那时我就想,因为那是你姥卖她身子的肮脏钱,所以才偷偷摸摸送过来。

小骚蹄子,你别听你妈瞎说八道,我说卖身子只不过是为你姥爷打掩护,我们当年是打入敌人内部的地下工作者,一辈子落下个破鞋的名声,我可一次也没真卖过,这是天大的冤枉!我比窦娥还冤!

窦娥是谁?你们在地下怎么工作?是像老鼠那样钻耗子洞吗!你没卖过自己的肉我姥爷怎么会不要你,你不是说你跟土匪在老鼠洞里住了半年回来后才生下我妈吗,我姥爷是嫌你们太脏了才不要你们的,是吧!

小瘪犊子,你姥跟我说过,是在辽宁那边的大山洞。

窦娥就是窦娥!一对小骚蹄子!钻什么耗子洞,钻耗子洞能 |

|

|

宁公网安备 64010602000777号

宁公网安备 64010602000777号

宁公网安备 64010602000777号

宁公网安备 64010602000777号